우리는 어떤 책을 명작이라 부를까? 많은 사람에게 사랑을 받은 책? 유명한 책? 많이 팔린 책? 명작이란 책이 출간된 지 오랜 세월이 지났음에도 많은 사람에게 감동과 영향을 주는 책이 아닐까? 앞으로 이 코너를 통해 명작을 살펴보고 명작이 우리에게 주는 의미를 되새겨보려고 한다. <편집자 주>

지금은 고인이 된 아버지와 중국을 여행한 적이 있다.

중국은 낯설었고, 더웠고, 관광지는 넓고도 넓었다. 그래서 다리가 무척 아팠다. 그날을 돌이켜 보니, 국내보다 싼 값에 기념품을 사고 좋아했던 일과 한상 떡 벌어지게 차린 식탁에서 과식했던 기억이 있다. 아버지에게 중국은 어땠을까? 그것을 한 번도 묻지 못한 것이 못내 아쉽고 서글프다. 그때 아버지는 뭘 적고 또 적곤 했다. 나는 그저 카메라로 이것저것 찍기만 했는데 아버지는 수첩에 끊임없이 메모를 한 거였다. 골똘히 보고, 글자를 꾹꾹 눌러쓰던 모습이 떠오른다. 그 손때 묻은 수첩은 지금 어디 있을까?

비행기를 타고 자동차를 이용하는 등 여행길이 예전보다 훨씬 편해졌다. 그래서 일상으로 돌아온 뒤 우려먹을 고생담이 별로 없는 시대다.

교통편이라고는 기껏해야 말을 타는 것이고 대부분 걸어야하는 여정이라면 어떨까? 5월말에 길을 나서 겨우 목적지에 간 게 8월초였는데, 가서 보니 목적지가 달라져서 다시 여러 날 더 가서 겨우 도착한 여행담이라면 어떨까? 여차저차 하여 총 5개월을 훌쩍 넘긴 여정이었다면 집에 온 뒤에도 할 얘기는 무궁무진할 것이다. 그러니 그 이야기를 3년여에 걸쳐 기록했을 거라고 생각한다. 조선의 연암 박지원 이야기다.

연암은 벼슬을 탐하지 않고 그저 책을 읽고 토론하고 벗을 사귀는 것에 시간을 썼다. 그 이유는 당시 조선 사회가 붕당정치와 허례허식으로 물든 탓에 연암은 출세를 접고 자기만의 방식으로 삶을 꾸렸던 것이다. 이때 함께 공부한 벗들이 박제가, 이덕무, 유득공, 이서구, 이희경 등이다.

당시 청나라(지금의 중국)는 멀기도 하거니와 아무나 갈 수 없었다. 그런데 박지원은 친척 박명원의 도움으로 연경(지금의 북경)에 가는 사절단(청나라 황제의 70살 생일축하연)에 끼게 되는 행운을 얻었다. 그런데 연경에 도착하고 보니 황제는 이미 열하로 떠났다 한다. 그리하여 사절단은 며칠을 달려 겨우 연경에 닿는다. 그러는 사이 잠을 자지 못하고, 밤중에 강을 건너는 등 삶과 죽음의 경계를 오갔다.

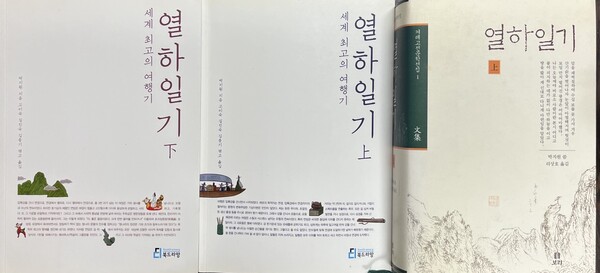

연암은 이 여정을 꼼꼼하게 기록하였고 지금 우리 책장에 꽂힌 『열하일기』로 남아있다. 연경을 다녀온 기록이라 하여 『연행록』이라고도 부르지만 그보다는 자신의 느낌을 진실하게 적은 것이기에 ‘일기’라고 이름을 붙이는 것이 어울린다. 사실, 당시 양반들이 쓰는 형식과 문체를 벗어나서 연암만의 자유스러운 방식으로 글이 쓰이기도 했다. 오죽 신선하고 재미있었으면 당시 열하일기를 베끼고 돌려 읽는 젊은이가 많았다고 한다. 물론 양반들 사이에서도 크게 인기를 끌었는데 다시 조선의 왕이었던 정조는 연암의 글이 속되다며 이를 못마땅해 했단다.

『열하일기』는 크게 두 부분으로 나눌 수 있다.

박지원 일행이 여행을 떠나 보고 들은 것을 날짜 순서대로 기록한 부분과 열하에서 기억에 남는 사건이나 주제를 모아 쓴 것이다. 내용을 들여다보면 여행을 통해 견문을 넓히고 좋은 풍광을 감상하는 것을 넘어 삶에 대한 깊이 있는 철학과 만물의 법칙, 현실에 대한 뼈아픈 인식 등으로 가득 차 있다. 청나라의 풍속과 문물 소개와 조선에 대한 비판도 백미지만 구도자의 고백으로도 그만이다.

말이 통하지 않는 현지 지식인들과 글자로 토론하고, 낯선 것들 앞에서 자신을 돌아보는 연암에게 여행은 이미 배움의 장이었고 철학의 장이었을 것이다. 걷고, 묻고, 울고, 웃고, 생각하고, 기록하는 연암은 그래서 지금도 강렬하게 우리를 유혹하고 있다.

최고의 여행기를 다시 읽고 그간의 내 여행을 돌아본다. 아, 관광과 쇼핑이라니. 그게 내 여행이었다니.

■ 명작 속 밑줄 그은 한 문장

한 번 떨어지면 강물이다. 그땐 물을 땅이라 생각하고, 물을 옷이라 생각하고, 물을 내 몸이라 생각하고, 물을 내 마음이라 생각하리라. 그렇게 한번 떨어질 각오를 하자 마침내 내 귀에는 강물 소리가 들리지 않았다. 무릇 아홉 번이나 강을 건넜건만 아무 근심 없이 자리에서 앉았다 누웠다 그야말로 자유자재한 경지였다.