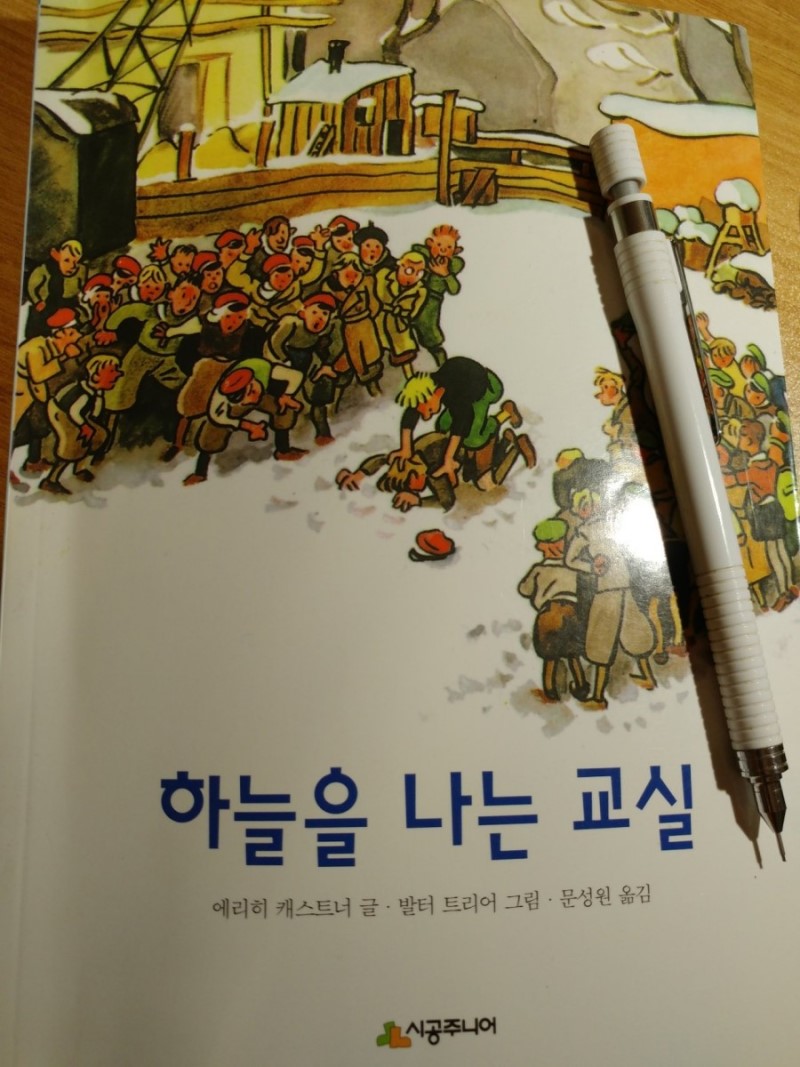

책 읽는 우리동네 22 <하늘을 나는 교실>

독일의 아동작가 ‘에리히 캐스트너’의 ‘하늘을 나는 교실’.

어릴 적 읽었던 책엔 ‘나는 교실’이란 제목으로 표지엔 철봉에서 우산을 펴고 뛰어내리는 아이가 그려져 있었다. ‘나는’이란 말이 I’m인지 flying인지 궁금해 하면서 읽기 시작했더랬다. 그래서인지 지금은 ‘날아가는 교실’, ‘하늘을 나는 교실’ 등으로 소개되고 있다.

등장인물들은 독일 김나지움 5·6학년 남자아이들이다.―독일의 김나지움은 우리나라의 중, 고등학교를 합해놓은 학제다. 김나지움 5·6학년은 우리의 고등학교 1학년 정도라는데 읽히는 느낌은 중학교 2·3학년 같다. 아마도 우리의 고등학교가 입시 위주이기 때문일 터다.―배가 가득 차야지만 싸울 힘이 생기는 친구, 젠체하면서 다른 친구를 무시하는 아이, 공부는 잘하지만 집이 가난한 아이, 부모에게 버림받았지만 꿋꿋하게 살아가는 친구, 용기를 보인다고 엉뚱한 짓을 벌이는 친구, 그리고 정의롭고 멋진 선생님도 있다.

‘하늘을 나는 교실’은 이 중 작가를 꿈꾸는 학생이 쓴 연극 대본의 제목이다. 아이들이 크리스마스 공연으로 연극을 준비하는 동안 학교와 기숙사에서 벌이지는 각종 에피소드, 그리고 크리스마스에 집으로 돌아와서의 이야기다.

나에게는 가장 아름답고 행복한 크리스마스의 이야기로 기억되고 있는 내 어린 시절 애장 독서목록이다. 마지막 에피소드 ‘기나긴 소원’(예전에 읽었던 책에서는 ‘가난한 가정에도 행복이 찾아오는 이야기’란 제목으로 기억하고 있다.) 편은 엄청 반복해서 읽었던 부분이다. 집안 분위기가 우울할 때나, 혹은 심심할 때도….

정말이지 이보다 더 아름다운 크리스마스 이브는 상상할 수조차 없었다.… 마르틴네 가족은 함께 렙쿠헨을 먹으면서 이미 죽은 억만장자가 누린 행복과 지금 살아있는 억만장자가 누리는 행복을 모두 합친 것보다 더한 행복을 느꼈다.

영화 ‘빌리 엘리어트’의 빌리의 가족들이 맞이하는 보잘것없고 안쓰러운 크리스마스가 떠오른다. 가난이 평범한 가족을 얼마나 비참하게 하는지, 자라나는 아이의 마음에 어떤 생채기를 남기는지. 하지만 마르틴 가족은 서로 간의 사랑과 주변의 관심, 배려로 그해 크리스마스를 너무 아름답게 보낼 수 있었다.

돈의 힘이 더욱 세진 이 시대, 특히 대한민국의 현실에서 이러한 서사가 요즘 아이들에게 받아들여질지 모르겠다. 가난을 사랑과 배려로 승화시키는 것은 그냥 정신승리일 뿐이라고 비판 당하더라도, 설사 그것이 팩트일지라도, 이 책을 읽고 있는 이 순간만큼은 동의하고 싶다. 어린 시절 마르틴 가족의 크리스마스는 분명 내게 큰 위로를 주었으니 말이다.

이 책에서 가장 좋아하는 부분을 소개한다. 오랫동안 기억나는 부분이기도 했다. 크리스마스이브의 밤, 마르틴이 부모와 함께 거리를 산책하며 하는 말이다.

”우리들이 지금 보고 있는 별빛은 벌써 몇 천 년 전의 별빛이에요. 저 빛이 우리들의 눈에 닿을 때까지는 그만큼의 시간이 필요한 거죠. 지금 보이는 별은 대개 예수님이 태어나기도 전에 이미 사라졌을지도 몰라요. 하지만 그 빛은 아직까지 여행을 계속하고 있어요. 그리고 지금까지도 우리에게 빛을 던져주고 있고요. 오래 전에 이미 식어버렸거나 어두워졌을 텐데도요.”

연말 크리스마스가 다가오지만, 올해 역시 코로나 사정으로 시끌벅적하게 지내기는 영 글렀다. 올 크리스마스엔 가족과 함께 집안에서 작은 파티라도 해야 하지 않을까 싶다.